新着情報

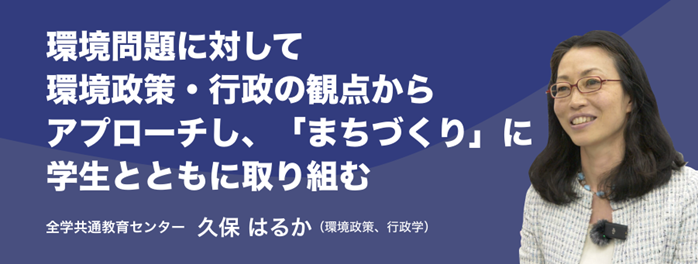

教員の研究紹介!環境問題に対して環境政策・行政の観点からアプローチし、「まちづくり」に学生とともに取り組む(全学共通教育センター 久保はるか 教授)

2025年9月02日(火) 研究新着情報 共通教育お知らせの一覧甲南大学の教員の研究活動をご紹介します!

研究の魅力や面白さはもちろん、趣味やプライベートについてまとめていますので、ぜひご覧ください!

今回は、環境政策、行政学の専門家で、環境問題の研究やまちづくり活動を実際に行うなど多方面で活躍している久保はるか教授にお話を伺いました。

About Me (KUBO Haruka)

「環境政策・行政」の研究をしています。

環境問題に関心を持ったきっかけは、高校生の時まで遡ります。当時、オゾン層破壊、森林破壊、気候変動など地球規模の環境問題について、盛んに報道がされていました。その時に疑問に思ったのは、なぜ問題がわかっているのに解決されないのだろうか、ということでした。環境問題は、問題状況を課題として認識すること自体に労力を要するものなのだということは、後に知ることとなるのですが、なぜ環境問題の解決が困難なのか、どうすればよいかについて、多角的に考えようとする問題関心は、今も持ち続けています。大学生の時には、環境NGOに参加して、野外イベントのゴミゼロ活動など、実際に問題に取り組む経験を積みました。また、気候変動問題に関する若者会議や環境政策の最先端を学ぶ勉強会の開催に携わったり、環境NGOの組織運営のあり方についてアメリカのNGOに学びに行くなど、学びの部分も大きかったと思います。このような、実際に起こっている問題自体に関心があって、それを題材に研究するというスタンスは、研究者になっても変わることなく持ち続け、今に至っているような気がします。

Research

・Research focusing on environmental policy and administration

「環境政策・行政」について、次のようなテーマに取り組んできました。

ひとつは、環境条約の国内実施に関する研究です。オゾン層保護の取組みは、「成功した環境政策」と言われています。そこで、オゾン層保護を事例に、条約交渉から国内の実施までの過程を丹念に追跡しました。つまり、条約交渉のプロセスにおける日本政府のポジションの決定要因と交渉の実態、採択された条約を日本国内で受容し国内政策として法制度化する過程と法制度の特徴、そしてそれを実施し条約の義務を履行する過程を、事業者・業界の対応も含めて調査しました。そして、単に条約・議定書の義務を果たすにとどまらず、条約目的そのものに資する行動変化がもたらされる場合に、その条件を明らかにしようとしました。

気になる続きは「研究者紹介」にアクセスのうえ、ぜひご覧ください!

(フロンティア研究推進機構事務室)