新着情報

大学院生の研究紹介!イオン交換膜を用いた環境にやさしい合金めっきシステムの開発(フロンティアサイエンス研究科生命化学専攻 博士後期課程2年次(2025年時点)山田詢介さん)

2025年7月30日(水) 研究新着情報 フロンティアサイエンス学部お知らせの一覧大学院甲南大学の大学院生の研究活動をご紹介します!

山田詢介さんは、フロンティアサイエンス研究科生命化学専攻に所属し、イオン交換膜を用いた環境にやさしい合金めっきシステムの開発を進めています。2024年度に募集した、甲南大学総合研究所「大学院生研究助成」にも採択されました。

山田詢介さんの研究内容、今後の展望についてお話をうかがいました。

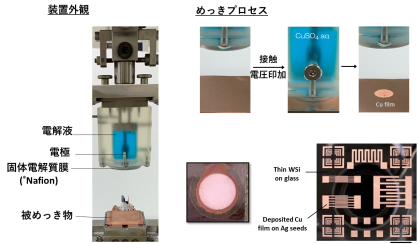

スマートフォンやパソコンをはじめとする電子機器などには、めっきやコーティングといった表面処理技術を用いた製品が数多く存在しています。中でも電子部品を用いた製品は技術の発展に伴い需要が増大し、小型化、軽量化が求められてきました。これらの製造には、電気化学的な表面処理技術である湿式めっき法、特に電気めっき法が用いられています。しかしながら、湿式めっき法は廃液産出量が多く、環境汚染の原因になっていることから、環境負荷の小さい新規めっきプロセスの開発が求められてきました。我々の研究室では、固体電解質膜と呼ばれるイオンを通す特殊なフィルムを使った新しいめっき法である「固相電析法:SED」について研究しています(図1)¹⁻²⁾。この方法では、廃液(=めっき後に出る使用済みのめっき液)の量が従来法の1/30程度まで削減することができます。先行研究では、本手法により銅めっきとニッケルめっきに成功しています。これらの知見をもとに、現在は銅とニッケルという2種類の金属からなる合金皮膜に関する研究を展開しています。

図1. SEDの装置外観とめっきプロセス

本テーマでは、初めに反応温度や電解液組成、印加電圧などの各種めっき条件を変えることで皮膜構造がどのように変化するかを調べました。その結果、合金皮膜を形成可能な条件を明らかにすることに成功しました。現在は、電解液―電解質膜界面におけるイオン輸送プロセスを平衡論、速度論的に解析することで反応メカニズムを解明し、反応機構の制御指針を確立することを目指して研究を進めています。

【成果概要・今後の展開】

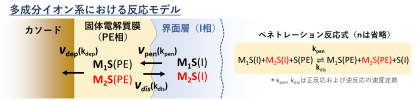

初めに、SEDで銅―ニッケル合金皮膜を作製するため、めっき条件を検討しました。電解質溶液として硫酸銅―硫酸ニッケル混合溶液、固体電解質膜(イオン輸送相)としてNafion®を用い、電解質溶液組成を変更しながら0.75V~0.9Vの範囲でめっきを行いました(図1参照)。得られた皮膜に対してXRD測定(試料にX線を照射して得られた情報から構成成分や結晶構造、結晶サイズなどを調べる測定法)およびICP測定(液体試料中の元素をイオン化させ、その濃度を測定する分析法)を行うことにより皮膜の格子定数とNi含有量を算出したところ、形成しためっき皮膜の格子定数はニッケル含有量が増大するにつれて小さくなり、Vegard則に従うことが分かりました。Vegard則とは、合金の1種である固溶体型合金において、金属が固溶化=合金化したか調べるために使われる法則です。また、流した電気量のうちどれだけが合金皮膜の形成に使用されたかを表す電流効率を算出したところ、工業的に必要とされている値(80~90%)と同程度であることが分かりました。この結果は、本手法が将来的に産業利用可能なポテンシャルを有していることを示しています。ここまでの研究は、過去の研究を調査し、それを参考に反応条件を変えてめっきを行い、合金皮膜ができているか調べるという作業を繰り返すことがメインでした。そのため、実験操作自体は簡単なものでしたが、成功しないと次に進めないというプレッシャーが強かったです。現在は、この次の段階である「2成分系における反応メカニズム解析」に取り組んでいます。反応メカニズム解析とは、化学反応がどのように進行しているか、反応のカギになっているのは何かを調べることです。これを行うにあたり、図2に示すように反応モデルを構築し、そこから理論式を導出することが必要になります。

図2.多成分系における反応モデルの模式図

ここでは、数学や高分子、電気化学、熱力学など幅広い知識を用いて、めっき反応中に何が起こっているのか平衡論、速度論的に解析します。そのため、今後はこれらの研究を通して博士課程の学生として研究活動に必要な知識、技術の習得に努めながら、このシステムを社会実装可能なレベルまで引き上げることで研究者としての実力をつけ、表面処理分野で研究に携わりながら環境問題の解決に取り組みたいと考えています。

参考文献

1. K. Akamatsu et al., ACS Appl. Mater. Interfaces. 2021, 13,13896–13906

2. S. Yamada et al., RSC Appl. Interfaces, 2024, 1, 1069-1076